年は明けたが、オミクロン株の影響でいまだ新型コロナウイルスの感染は収まる気配が見えない状況が続く中、2022年の賃貸業界はどうなるのか。

賃貸仲介における電子契約の完全解禁をはじめ、多拠点居住や不動産STOの登場など、「デジタル化」によるライフスタイルや投資手法の変化が進んでいきそうだ。

重説書類の紙の交付不要 業界に及ぼす影響と課題

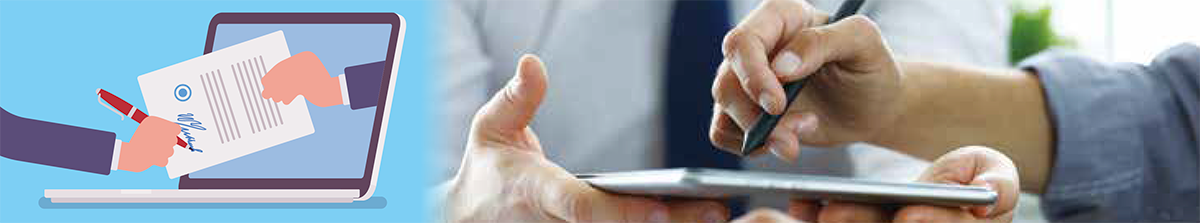

賃貸住宅業界における22年のトピックといえば、まず挙がるのは賃貸仲介の電子契約の全面解禁だろう。

宅地建物取引業法の改正により、遅くとも5月中旬までには、相手方の同意があれば賃貸仲介時の重要事項説明書や賃貸借契約書の電子交付が可能になる(図1参照)。

賃貸業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)は一層進みそうだ。

契約関係書類の電子交付については、19年10月から社会実験が行われているが、実施件数が伸び悩んでいるようだ。

一番の理由は現状では電子交付だけでなく紙での交付も行う必要があり、手間が増えるからだ。

「スタッフの業務量やユーザーの負担がかえって増大する場面もあった」と社会実験から手を引いた事業者もいる。

このままでは、十分な社会実験を経ないまま全面解禁となり、後々トラブルが多発する可能性がある。

電子契約の本領は仲介契約の周辺業務すべてが電子化され、連携されてこそ発揮される。

入居申し込みや家賃債務保証会社とのやり取りなど、一部でも紙でのやり取りが必要だったり、システム連携されていなかったりすると、片手落ちになってしまう。

現在、入居申し込みから入居後のインフラの手続きまでワンストップで行うことができるプラットフォームの整備を複数の企業が進めている。

棟数減少するも大手参入 シェアハウスの活路とは

部屋探しにおいては、コロナ禍での法人の転勤控えや、大学が授業をオンライン化したことで学生のニーズが減少するなど、苦戦を強いられた仲介会社も少なくなかっただろう。

そうした中、シェアハウスは大きな打撃を受けた。

感染予防の観点から他人との接触を避ける傾向が増したからだ。

世界的に海外渡航が許されない状況が続いたため、特に外国人をターゲットとしていたシェアハウスには大きな痛手だった。

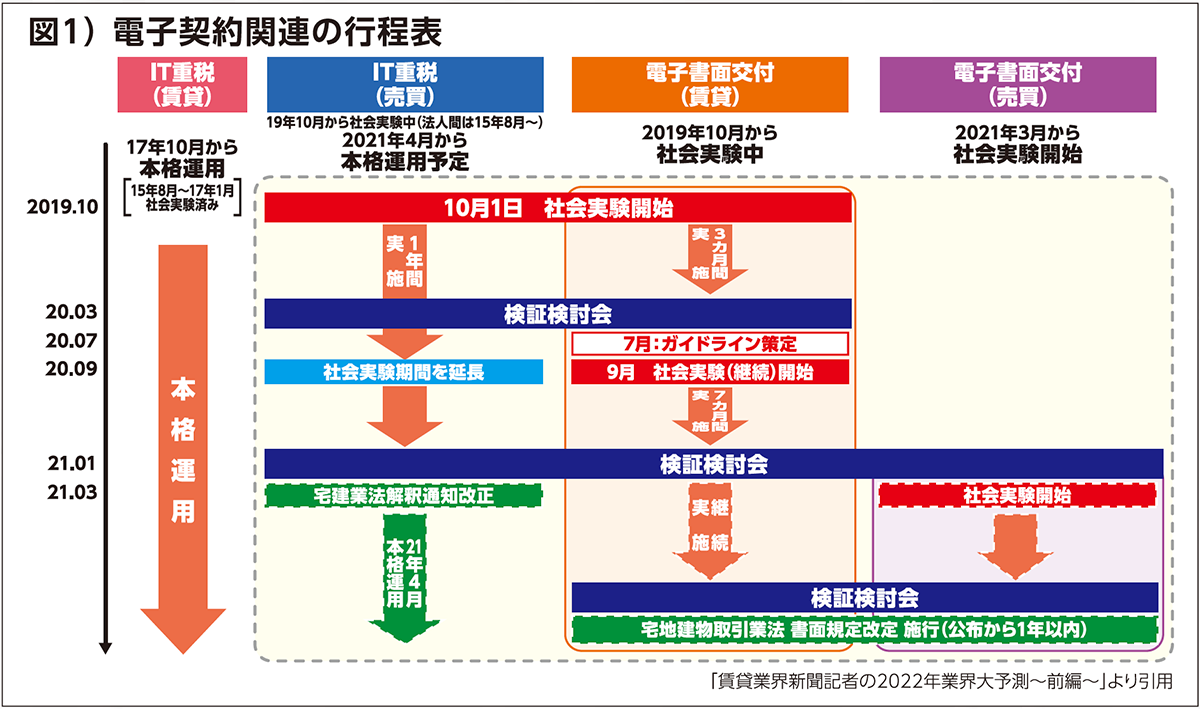

一般社団法人日本シェアハウス連盟(東京都渋谷区)の調査(グラフ1参照)によると、13年〜20年まで右肩上がりだった物件数が、21年に減少傾向に転じた。

国際交流をコンセプトに外国人の入居に力を入れていた、あるシェアハウスは、母国がロックダウンする前に帰国する外国人の入居者で退去が相次ぎ、コロナ前は90%だった入居率が50%まで下がっていた。

コンセプトを変えて日本人をターゲットとするも、入居率の改善は振るわなかったようだ。

ただ、コロナ禍でシェアハウス事業への参入を発表した野村不動産(東京都新宿区)は21年10月にオープンしたコワーキングスペース併設のシェアハウスを皮切りに、今後も都内23区で事業を展開していくようだ。

コワーキングスペース部分の利用者登録は500人を超えるなど、テレワークが広まった時流に対応した物件となった。

ニーズを的確にくみ取りながら、設備などのハード面とコンセプトを持ったコミュニティ形成などのソフトサービスを整え、ユーザーに訴求していくことがシェアハウス運営成功のカギになるだろう。